亲爱的兄弟姐妹们!我们开始出版 安德列 德斯尼次基

"圣经40问" 一书的章节。这本书代表了对东正教传统中圣经的理解。

有教会圣传指出,中国第一位基督教传教者是使徒多默,在一世纪的时候那里已经有了基督教的团体,然而有具体文献证明基督教在中国存在的是在唐朝(618-907)。根据历史文献记载,最初到达中国的传教士是聂斯托利派(Nestorians),或是东方亚述教会(Assyrian Church of the East)的代表,他们称自己的信仰为景教。证明景教在中国的最重要历史文物是立于781年的景教碑,于1625年在西安被发现。景教碑讲述了公元635年,聂斯托利派的传教士在主教阿罗本(Alopen)的带领下来到中国。

尽管研究者未能发现那个时候的圣经翻译的只言片语,但被保存下来的文献指出传教者曾翻译圣经。其中提到了新旧约书卷的中文书名。根据景教的中文文献判断,翻译者主要采用了佛教术语,而且还借用了中国传统的宗教词汇,特别是道教。

天主教的圣经翻译

最早一批天主教传教士在孟高维诺(Giovanni da Montecorvino, 1247-1328)带领下于1294年到达中国(也有些作者说是1293年)。众所周知,孟高维诺把圣咏和新约翻译统治者阶层的语言,这最可能是译成蒙古语。但是这译本没有被保存下来,所以没有可能具体地讨论那时的翻译了。由于欧洲瘟疫的流行(也在1348年于方济各会修道士中流行),以及由于众罗马教宗失去对远方的政治兴趣,新的传教团未被继续派到中国,到了14世纪末,天主教在中国完全消失了。

又过了数百年,耶稣会的传教士在16世纪末开始翻译圣经的部分文本。罗明坚(Michele Ruggieri, 1543-1607)在1582年翻译了十诫,次年发表为《祖传天主十诫》,还有圣经的选段。但是在教理问答的范畴中所翻译的独立圣经选段,从严格意义上来说不应被视为是有目的的圣经翻译。

在天主教传教士中的不完整的翻译中,可以列举几个。法国的传教士白日升(Jean Basset 1662-1707)使用武加大译本(拉丁文圣经译本)为底本,把新约的大部分内容翻译成中文(福音书,宗徒大事录,使徒保禄书信),但由于他在1707年去世,翻译工作未能完成,此译本也从未被出版。

大约1803年耶稣会翻译家和艺术家贺清泰(Louis de Poirot 1735-1813)把新约和部分旧约翻译成中文口语,译本名为《古新圣经》。这译本也自武加大译本译成的,然而跟白日升的译本一样,未能从传布信仰圣部(Sacra Congregatio de Propaganda Fide)获得出版许可。这禁止显然与天主教会的意愿有关,天主教会要成为正确理解圣经的唯一权威,而团体成员自己阅读圣经可能会导致对圣经的错误理解。

在1897年新约的翻译首先出版,是由天主教传教士耶稣会神父李问渔(1840-1911)完成的。在二十世纪又有了几种新约的译本,是由天主教的传教士完成,其中可以提起的有萧静山(1855-1924)在1922年的译本,吴经熊(1899-1986)在1949的译本。

到了1968年,由天主教传教士们翻译的圣经全书才告出版。此译本是由法国神父雷永明(Gabriele Maria Allegra 1907-1976)领导下完成的,他在2012年被天主教会宣福。 1945年,雷永明成立了圣经研究学院(Studium Biblicum Franciscanum Sinense),与一组研究者一同翻译圣经。所以这译本名为Studium Biblicum Franciscanum Sinense,在中文书名为《思高圣经」,为纪念方济各会修道士若望.董思高(1266-1308),他与童贞女玛利亚同为学院的主保圣人。译者运用各种原文——希伯来语、古希腊语及阿拉美语,还运用了最新的经文鉴别学圣经。今时今日,思高版圣经与以下将会讨论的新教「和合本」圣经译本是中文圣经译本中最为流行的两部。

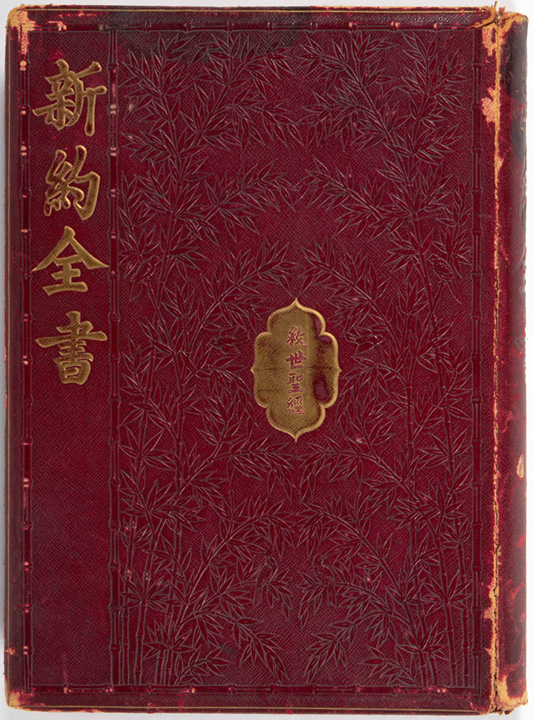

新教的圣经翻译

比天主教和东正教,新教的传教士较晚才踏上中国的土地,然而,他们是最先把圣经完全译成中文的。新教的传教士强调了教理问答作品的翻译是传教的基础。因此首先要翻译圣经,作为基督信理教导的基础。这也是基于新教的神学观点,他们认为每个基督徒应该自己阅读圣经。

马礼逊(Robert Morrison, 1782-1834)是伦敦传道会(London Missionary Society)成员,1807年抵达澳门,为新教在中国传播开了一个头。他在1814年发表了第一本新约全译本《耶稣基利士督我主救者新遗诏书》。马殊曼(Joshua Marshman, 1768-1837)和拉沙(Joannes Lassar, 1781-约1835)在1822年出版了第一本圣经全书译本,由马礼逊和威廉.米怜(William Milne, 1785-1822)的圣经全书译本于一年后出版。马殊曼和拉沙是在印度进行翻译,他们译本的流行度不如马礼逊的译本。马礼逊使用了希腊文新约「公认文本」和英王钦定本(1611)来进行翻译。他还使用了白日升未出版的译本作为语言参考,因为这是唯一可以看到的新约的中文翻译,从中可以借用术语和表达方式,尽管为追求更准确的圣经翻译,新教最终还是改变了术语。

为完成圣经的新翻译,又有三个传教士联合了起来︰德国传教士郭实猎 / 郭士立(Karl Friedrich August Gutzlaff 1803-1851),英国传教士麦都思(Walter Henry Medhurst 1796-1857)和在中国的第一位新教美国传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman 1801-1861),其中麦都思是受过专业训练的出版人,负责教理问答本的出版。在翻译工作中他们得到了马礼逊儿子马儒翰(John Robert Morrison 1814-1843)的帮助,是广东和香港一带的翻译员和官员。这个团体的最主要的任务是完善马礼逊和米怜的译本。翻译者参考了圣经原文。他们的第一个新约版本于1836年发表,圣经的全译本于1840年发表。旧约的大部分是由郭士立翻译的,新约的大部分是由麦都思翻译的。但这译本并没有被大部分新教传教士所接纳。由于「极弱」的翻译原则,此版本被英国及海外圣经协会(British and Foreign Bible Society)推翻。更甚的是,正是这新约译本与太平天国起义(1850-1864)的领袖洪秀全(1814-1864)有联系,因他阅读这个译本之后,以此为基础上准备太平天国圣经的出版。值得指出的是在郭士立 / 麦都思 / 裨治文三人的译本中,一个如此重要的神学概念逻各斯(Logos)——上帝圣言(上帝的第二格,化为肉身的上帝之子)首次被翻译成「道」,这是从中国传统的宗教和哲学中借用的词汇。

仅仅在19和20世纪,新教的传教士把圣经翻译成数十种中文译本,还有部分书卷或是圣经全书被翻译成了个别中国方言。除了上面所提的,要重要的译本还有几种。为建立统一的术语传统和给予新教教会统一的中文圣经,1854年的委办译本(Delegates Version)走出了第一步,它集合了英国和美国翻译的力量。 《北京官话新旧约全书》(新约是1872出版,全书是1878年)就是五位传教士共同努力的结果,他们组成了北京委员会。根据俄罗斯传教使团传教士修士司祭阿历克谢.维诺格拉多夫(Alexei Vinogradov , 1845-1919)见证,1872年由「英国传教士们」翻译的新约,被正教会华人信徒拿来与固里.卡尔波夫(1814-1882)的圣经译本一起在团体研读圣经时使用。

著名的翻译和传教士施约瑟(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky, 1831-1906)也是北京委员会的成员。他在1875年出版了自己的旧约译本,1902年出版了圣经全书译本。俄罗斯传教士日本大主教尼古拉(本名Ivan Dmitrovich Kasatkin, 1836-1912,于1970年被封圣为亚使徒)与施约瑟有书信往来,在进行自己的日语圣经翻译时使用了他的圣经翻译,并高度评价他的作品。

建立完善翻译的尝试持续着,并激发起了关于翻译原则和术语的争论。新教传教士们在1840年代开始的关于术语的激烈争论,在中国圣经翻译史上的知名度绝不亚于17-18世纪天主教传教士之间的中国礼仪之争。新教的翻译者们在中文术语上争论,争论哪些词语才能准确表达关键的圣经概念的含义,例如「神」、「灵」、「魂」、「洗礼」等等。

为要解决争论、达到统一标准和建立最完美译本的愿望,导致了新教徒独一的中文圣经——和合本——的面世,这译本在1919年出版。建立和合本的基础是1890年在上海召开的新教传教士大会上定立的,传教士们决定建立统一的译本,并有三种变体︰《深文理和合本》,《浅文理和合本》和《官话和合本》。最终只出版了一个版本的《文理和合本》和一个版本的《官话和合本》。因为传教士最终不能就造物主的称号达成一致,这样圣经以「神版」和「上帝版」这两个版本出版。

和合本面世后,在二十世纪和二十一世纪还有建立更完善的圣经译本的新尝试,其中有20世纪70年代的圣公会牧师吕振中(1898-1988)的译本、新标点和合本(1988)、当代译本(Chinese Contemporary Bible,1974,1998,2012)及恢复本(2003)。

正教的圣经翻译

1685年第一位到达中国土地上的正教司祭是马克沁.列昂捷夫(Maxim Leontyev),他是随一群阿尔巴津俘虏往中国的,他们原是俄罗斯哥萨克人,在阿尔巴津城堡被攻破后被满洲士兵俘虏。他虽是第一位到达中国的正教司祭,但不是第一个传教士,因为他只是牧养哥萨克俘虏。由于看到对同胞灵魂牧养的需要,以及「在崇拜偶像的人群中(中国)传播福音」的需要,根据彼得大帝1700年的法令成立了俄罗斯传教团。传教团在1712年得到康熙帝的准许,可以前往北京,但他们直到1715年底才到达。正教的传教士并不寻求吸引当地人入教,因为中国并不欢迎这样的行为,俄方又号召传教士与邻居建立友好的关系,不要引起对传教团的反感。总体上来说,传教团的主要任务是牧养不大的俄罗斯团体,行使外交功能和研究中国的语言和文化。

传教团的第二任团长修士大司祭安东尼.普拉特科夫斯基(Anthony Platkovsky,1682-1746)在18世纪30年代把十诫译成中文。在他之后,仅仅有1810年修士大司祭雅金甫.比丘林(Iakinf Bichurin,1777-1853)编修的中文教理问答。在天津条约签订之后(1858),基督教的传教士被允许自由宣传福音,第十四任传教团团长修士大司祭古里.卡尔波夫才开始把新约译成中文,并在1864年出版。这译本是由俄文和斯拉夫文新约经文译成,然而在翻译艰涩之处时,他还参考了希腊原文和拉丁语译本。翻译所用语言为文言文,所以只有受过高度教育的社会阶层才能看得懂。

俄罗斯传教士对此译本有不同的评价。有的对于翻译的瑰丽和文言文的价值作出肯定,也有说译本偏离了原文,译文不准确,文体和术语复杂。后来,第十六任传教团团长修士大司祭弗拉维安.戈罗杰茨基(当时译名为「法剌韦昂」,Flavian Gorodetsky,原名Nikolai Nikolaevich Gorodetsky,1840-1915),根据A.维诺格拉多夫所述,「在圣固里的翻译里找到有许多含糊不清的地方」,就再版了带有弗拉维安的注释的四福音书,并标注了当日该阅读的圣经和经节的简短目录。弗拉维安的注解四福音书于1884年出版。

二十世纪初,第十八任传教团团长英诺肯提乙.费古洛夫斯基主教(原名Ivan Apollonovich Figurovsky,1863-1931)开始了自己的新约翻译,于1910年出版。值得一题的是,出使期间在英诺肯提乙主教的推动下成立了委员会,把礼仪文本翻译成中文,但很难说这个委员会有否参与了新约的翻译,因为翻译者只标注了主教因英诺肯提乙一人。在1911年也出版了带评注的福音书译本。在这个翻译的过程中英诺肯提乙主教使用了教会圣师和圣教父们的好一些诠释。修士大司祭固里在翻译中应用了耶稣会的术语,因为中国人已经清楚且容易明白它们的意思。主教英诺肯提乙开始使用「上帝」来代替「天主」,他选择了这个至为重要而又极具争议的基督教词汇,远离了原来天主教的传统。尽管如此,英诺肯提乙主教在词语和表达方式的选择上与固里有许多相同的地方(虽然也不是常常如此),这些表明了英诺肯提乙主教使用了固里的翻译作为里程碑。尽管这翻译是在二十世纪初完成,但现代中国人还是是颇容易明白它的。现代研究者指出此译本的价值,可以作为进行新翻译的基础。

在现代的正教中文圣经翻译尝试中,值得一提的是台湾的俄罗斯传教士司祭艾西里尔(什卡尔布利)(Kirill 【Shkarbul】),现正在进行马尔谷福音的翻译。

尽管翻译工作已进行了一个多世纪了,但新的翻译还在不断涌现,这是很正常的现象。没有任何一种翻译可以满足所有宗派的人士(以及同一宗派中的不同人士),就准确性、美感、术语和翻译原则会有不断的争论。

还需要中文版的新翻译吗?

这就要看现存翻译在多大程度上满足或不能满足提问者,这又决定了答案的不同。

要明白一个重要的事项——没有任何一种译本是完美的,没有任何一种译本可以完全准确地表达原文中的微妙之处。还值得记住的是,有些翻译是某种语言的经典译本,使用这译本已经是一种传统,改变这种传统是无意义的,还有可能导致某个宗派或是地方教会的解体。

经典的译本比如说有武加大译本,伊莉莎白圣经,英王钦定本等等。在关于中文圣经翻译的章节中我们可以看到,已有数十种译本,但是最有权威的译本是天主教的思高本以及新教的和合本,对于正教来说比较完善的翻译是英诺肯提乙.费古洛夫斯基主教的译本。

对于一个基督徒来说,重要的是经文的通俗易懂,还有针对他们成长传统的翻译。例如,普希金更喜欢用法语读圣经,因为当时还没有主教公会版的俄语圣经,而教会斯拉夫文的伊莉莎白圣经又不是如此的通俗易懂。在西方,马丁路德及其他的新教翻译者和传道者将圣经翻译成普通基督徒可以明白的版本,因为信徒们并不掌握拉丁语。把圣经翻译成民族语言有时还经常会影响到这个语言的形式。众所周知的是,圣经的路德翻译版(Lutherbibel / Luther Bible)就影响了德语的文学语言的形成,英王钦定本影响了英文,有些研究者还发现和合本还影响了中文白话文的形成。

使徒保禄指出:「凡受上帝默感默感所写的圣经,为教训、为督责、为矫正、为教导人学正义,都是有益的。」(弟后3:16)这样基督徒应该阅读圣经,为自己能「学正义」或者学会如何生活,在需要的情况下教导别人,如有机会就像伯多禄所说的:「若有人询问你们心中所怀希望的理由,你们要时常准备答覆,且要以温和、以敬畏之心答覆。」(伯前3:15-16)

在现存的圣经翻译中,天主教遵循思高本,新教是和合本,正教没有现代圣经翻译版,尽管理论上可以使用主教英诺肯提乙的翻译本作为礼仪用本,这是与传统有联系的经典历史版本,在俄罗斯传教团时期就在事奉礼中使用。而且就像现代研究者指出的那样,现代中国人还能读懂它。值得指出的是,正教徒、天主教徒及新教徒都形成了自己的语言传统(术语和人名的翻译),某些方面与新教有区别,某些方面与天主教有区别。但是现代汉语翻译的正教术语传统是没有的。所以存在着进行新翻译的需求,在非礼仪时间方便阅读,在礼仪时间能得到教会的承认。

对于天主教教会和新教教会,关于圣经新译本问题并不是那么严峻。思高本与和合本,足够可以满足信徒阅读圣经的需要了,其中有着他们习惯的词汇。思高本的翻译对于天主教徒来说是神圣的,至少因雷永明本人是神圣的,2012年他被天主教会宣福,他是此译本的发起人。而且这部翻译有很深的历史和传统,而且它们的根又伸到更深的历史和传统中。新教和合本同样具有很深的历史和传统。在思高本及和合本出现后(尽管这些翻译花了译者几十年时间),新的版本还不断涌现,这证明了一点:「很深的历史和传统」还不能足够证明不需要新的尝试了。不同的翻译表明可以用新的眼光来看圣经经文,有时可以看到或了解新的微妙之处和细节,可能这些在读者习惯的版本中并没有表现出来。

在尝试圣经新的中文翻译时,应该注意以下几点问题:

1. 坚持什么样的翻译原则?在多大程度上进行直译或是意译?意译时形式上须做多大让步?或是追求直译?追求更文学化且华丽的翻译吗?在什么样的情况下遵守不同的原则?

2. 现存的翻译有多流行?其中最主要的优点和缺点是什么?

3. 在把圣经翻译成中文的过程中,神学术语的问题还是那么尖锐。不同的教派和新教教会还不能将许多名词统一起来,上帝(神),灵魂,圣灵(圣神)等等。

4. 翻译自何种语言?如果用原文,那使用新约的哪种希腊经文?在翻译旧约时用什么作为基础?选择哪个鉴定学的出版物?为正确理解经文选择哪一种释经?用哪一个翻译用来做对比?等等。

在进行新的中文译本时,这些是大量问题中需要考虑的几点。从某种意义上来说,是否要进行新的中文翻译只是针对某些人是原则性问题,是那些对圣经学有很深了解的人,读过圣经原文和其他语言的圣经,看到了翻译中的不准确,并提出这些不准确在原则上是重要的,想要建立一个更完善的译本。对于普通的平信徒来说,已经习惯了某种传统,现存的翻译本已经足够的了。但在有些情况下,翻译的语言已经陈旧了,那就有进行新翻译的必要了。

为了正确理解经文或是神学概念,甚至是教会教义,通常必须阅读圣经的释经,教义问答和其他初级相关资料。

中国圣经学的问题

考虑到基督教对于西方和世界文化所产生的巨大影响,圣经学作为广泛研究基督教的一门学科,对于任何一个国家都很重要,其中包括中国。不研究圣经就不可能知道欧洲文化产生的基本思想和原则,还有世界文明。

有时会略有伤感的看到,现代人把圣诞节只与圣诞老人和麋鹿联系在一起,复活节与兔子复活蛋联系在一起,基督教与宗教裁判所及十字架游行联系在一起,同时他们完全不知道这些节日的实质是什么,不知道基督教的历史,不知道基督教的本质是什么,这些实质的内容不仅仅是做善事,而是通过遵守上主的戒条来拯救灵魂,忏悔,意识到自己的罪,通过忏悔来改变自己的生活,领圣体血,与私欲斗争,最终与基督达到灵性上的统一。就像教会圣教父们指出的那样,人只有在与上帝合作,原则上才能拯救灵魂。

关于圣经学在中国的发展值得指出的是:就像不能有中国本地化的神学,依附于某个文化或是国家政治体制下的神学,同样圣经学无论如何也不可能中国本地化,或是依附于某个文化、文明或是意识形态之下。

在某种含义上讲,中俄双方的圣经学有着相同的情况,黑龙江两边的圣经学在多年停顿之后,得到了重生。钟志邦教授在自己讲述中国圣经学的历史和将来的文章里,指出了在基督教研究范畴内研究正教的可能性,因为「在改革开放之前,中国与苏联以及与东欧有着特殊的关系,包括不少比较年长的学者对俄文以及深受东正教影响的国家的熟悉。」钟志邦指出,圣经学在中国并不是一个独立的学科,而是属于更广泛的基督教研究或是其他人文科学。这是令人痛苦的一件事,希望圣经学在中国能得到发展并成为一个独立的学科。有兴趣的可以参考,钟志邦:〈中国学术界的「圣经学」:回顾与展望〉。圣经文学研究,第六辑(2012/02/01),1-33页。